IL PETTINE VERTICALE A 21 FORI

a cura del perito filatelico Nicola Luciano Cipriani e del perito filatelico Marcello Manelli

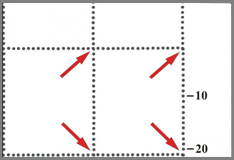

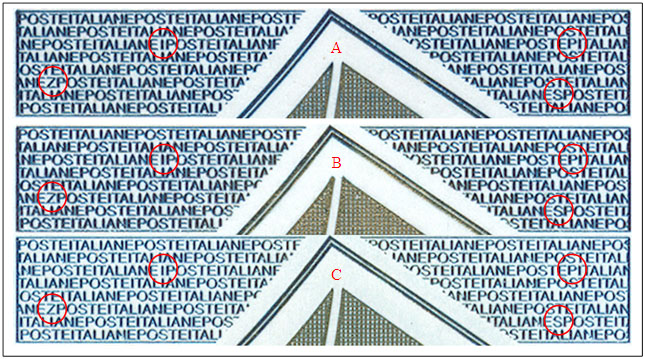

Durante la scorsa manifestazione di Milanofil, mi è stato presentato un foglio intero da 100 francobolli, emesso per il 300° anniversario della nascita di Giambattista Vico, con una evidente stampa al verso. Il proprietario mi ha gentilmente concesso di visionarlo con calma e l’ho portato con me a Firenze. Ho fatto il viaggio di ritorno in compagnia di Marcello Manelli ed abbiamo mostrato vicendevolmente i nostri “acquisti”. Io ho mostrato anche il foglio di Vico. Entrambi avevamo qualche dubbio sulla effettiva realtà di questa varietà, ma lì per lì non siamo andati oltre con altri approfondimenti. Marcello però, con il suo occhio molto addestrato alle dentellature, ha notato subito che il perforatore a pettine basso mostrava una sovrapposizione di due fori nello spigolo superiore (figura 1)

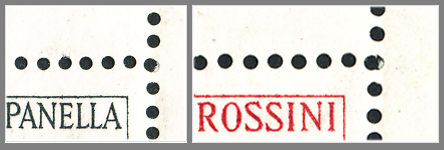

ed ha subito tirato fuori il suo catalogo delle varietà di Repubblica mostrandomi una varietà del 500 lire Donatello, stampato anche questo in fogli da 100, con la stessa caratteristica (figura 2).

Nel particolare ingrandito sono contraddistinti con due differenti colori le due battute successive del pettine. Si tratta di un perforatore a pettine basso con 21 fori lungo i lati verticali (figura 3) e senza i fori di invito laterali;

Marcello mi ha spiegato che quella fu una scoperta di Franco Zuppichini, interessante e poco conosciuta. In pratica i 21 fori dentellano tutto il lato verticale e l’ultimo foro si sovrappone con il primo foro della battuta successiva della barra del pettine; al contrario, invece il perforatore a 20 fori verticali conferisce al francobollo una perforazione più pulita che, se eseguita a regola non renderebbe visibile alcunché, se invece la base del pettine, durante la battuta successiva, si avvicina o si allontana dalla precedente crea un dentello più stretto o più largo. Questo carattere è molto comune se di piccola entità e diventa una curiosità che può attrarre quando si generano francobolli più alti o più corti di almeno un paio di millimetri. È possibile anche che lo sfasamento del pettine avvenga in direzione orizzontale, in questo caso si produce una parziale sovrapposizione dei fori che producono i tipici dentelli d’angolo di una perforazione lineare, simulandola (figura 4).

Tra l’altro, queste piccole differenze nella dimensione dell’ultimo dente consentono di riconoscere velocemente il sistema di perforazione a pettine che può essere di più tipi. Abbiamo continuato con le nostre “chiacchiere” ripromettendoci di verificare meglio la presenza di questo perforatore ed io di inviargli una copia recto/verso del foglio di Giambattista Vico. Tornato a Firenze, ho subito controllato i fogli del periodo ed ho potuto verificare che le emissioni per le quali era stato usato lo stesso perforatore sono solo tre e tutte con le stesse caratteristiche: Giambattista Vico emesso il 24 giugno 1968, Tommaso Campanella del 5 settembre e Gioacchino Rossini del 25 ottobre (figura 5).

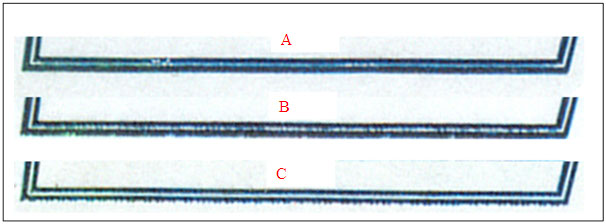

Le caratteristiche comuni sono i fogli da 100 francobolli, la stampa calcografica, lo stile grafico comune, le dimensioni del foglio e dei suoi bordi e l’assenza di scritte e disegni lungo i bordi verticali, mentre, lungo quelli orizzontali sono presenti spezzoni di ornato (del tipo “D” secondo la classificazione di Manelli) in prossimità del bordo. Questo tipo di ornato è tipico dei francobolli stampati in calcografia. Tutti gli altri francobolli dello stesso formato emessi in quel periodo hanno i bordi dei fogli più larghi, sono perforati con un pettine a 20 fori ed hanno due fori di invito laterali (figura 6). Inoltre, lungo i bordi verticali hanno la scritta “FLUORESCENTE” (a destra) e la sinusoide accostata ad un segmento, entrambi spezzati, come di consueto; lungo i bordi orizzontali invece sono presenti segmenti di colore di registro orizzontali ed obliqui e in corrispondenza degli angoli le consuete croci.

Le similitudini tra questi tre commemorativi ed il San Giorgio sono molte ed evidenti e coincidono con quelle elencate poche righe sopra.

Secondo una ricerca fatta a suo tempo da Franco Zuppichini, il San Giorgio sarebbe apparso nel 1970; questa data, seppur vaga, ci dice che questo pettine sia stato usato molto poco, potrebbe essersi trattato di un perforatore da provare che però potrebbe non aver fornito i risultati sperati. C’è anche da fare una considerazione relativa alla tipologia di stampa, i francobolli in calcografia venivano stampati con la Goebel 300. Bisogna notare anche che i commemorativi del periodo sono stati stampati quasi tutti con la Goebel a 2 o a 4 colori con stampa in rotocalco, mentre Vico, Campanella, Rossini ed il San Giorgio sono stati stampati con la Goebel 300 in calcografia.

Ci siamo presi la briga di controllare la tipologia di perforazione degli altri commemorativi (formato San Giorgio) stampati in calcografia a partire da Giuseppe Garibaldi (150° della nascita) emesso nel 1957. Ebbene, per tutti questi commemorativi è stato utilizzato un perforatore a 20 aghi lungo il lato verticale. Il perforatore a 21 fori risulta quindi utilizzato solo per le emissioni presentate in questo articolo. In aggiunta alle emissioni descritte in questo articolo, Giovambattista Spampinato ci ha comunicato che anche il francobollo emesso nel 1970 per la commemorazione di Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, presenta le stesse caratteristiche di perforazione.

Non siamo in grado di fornire una spiegazione plausibile in merito all’uso di questo perforatore, se non ipotizzare che possa essersi trattato di un perforatore di prova oppure tenuto di riserva per eventuali rotture momentanee di quello a 20 fori.

LE TRE TIRATURE DEL 5 CENT DI POSTA ITALIANA

a cura del perito filatelico Nicola Luciano Cipriani e con la collaborazione di Giovambattista Spampinato

In un precedente articolo sui numeri di cilindro presenti sui bordi dei prioritari, interpretai questo fenomeno come dovuto alla differente posizione della bobina di carta rispetto ai cilindri di stampa (Numeri di cilindro sull’1,40 e sull’1,50 prioritario emissione 2007, l’odontometro, n. 14). Per spiegare il concetto della differente centratura della bobina, portai ad esempio due differenti tirature del 5 cent di posta italiana, che avevo freschi nella memoria, sui quali avevo notato la differente centratura laterale della stampa rispetto al formato dei fogli. La differenza è realmente molto ben visibile e, tra l’altro, anche il colore rosso mostrava una differenza evidente nel tono.

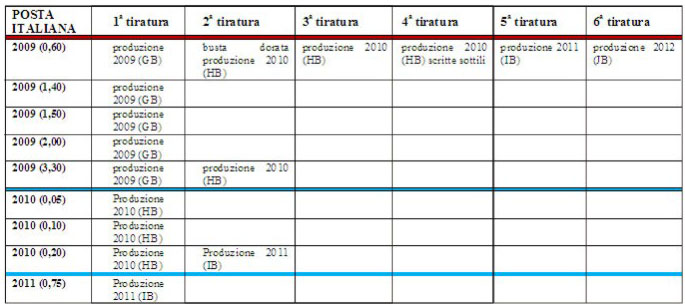

Ho voluto riprendere questo argomento delle tirature per cercare anche un supporto tecnico alla distinzione basata sulla prima lettera dei codici alfanumerici. Come è noto, questa lettera contrassegna le produzioni annuali e consente di distinguere queste produzioni in vere e proprie tirature (Cipriani e Manzati, Tiratura? Ristampa? Tipo? Cerchiamo di fare chiarezza, Il Francobollo Incatenato, n. 217). Nell’articolo citato abbiamo classificato in modo abbastanza completo le emissioni dei prioritari e, solo in parte, quelle di Posta Italiana in quanto questa serie ordinaria è ancora in uso e, quindi, in evoluzione.

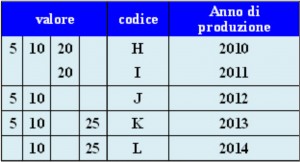

Non è dato sapere quante ristampe in un intero anno vengono ripetute per una stesso valore ordinario in questo periodo attuale caratterizzato da difficoltà di reperimento dei francobolli. Probabilmente per l’emissione del 2010 ristampe ne sono state certamente fatte perché di questi francobolli in quel momento non c’è mai stata penuria. La cosa è cambiata con le tirature successive; infatti dopo qualche mese dalla loro diffusione, questi francobolli sparivano dagli uffici postali per ricomparire l’anno successivo con il codice differente. Non penso di fare un grande errore se avanzo l’ipotesi che ne sia stato fatto un solo lotto, forse due. Questa ipotesi non è tanto peregrina se si pensa che ormai l’uso dei francobolli per le affrancature è ridotto ai minimi termini. I piccoli valori di questa ordinaria sono stati stampati solo per integrare francobolli ormai fuori tariffa (di cui i magazzini erano pieni) che sono stati tanti certamente ma non erano gli unici francobolli in uso ed oggi di vecchi commemorativi con l’integrazione non se ne vedono più molti. Oggi queste nuove tirature servono per smaltire i francobolli recenti da 0,70 e poco più. Nella tabella che segue (figura 1) riporto tutte le tirature dei piccoli valori identificabili dalla prima lettera del codice alfanumerico.

Come si può notare, il valore più ristampato è stato il 10 cent seguito dal 5; entrambi possono sostituire gli altri due che, almeno fino ad oggi, non hanno richiesto ristampe ripetute nel tempo come è infatti deducibile dalla loro scomparsa negli uffici postali dopo qualche mese dalla loro distribuzione.

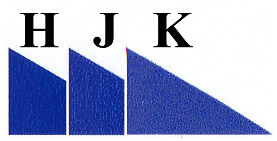

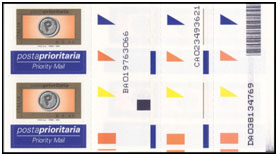

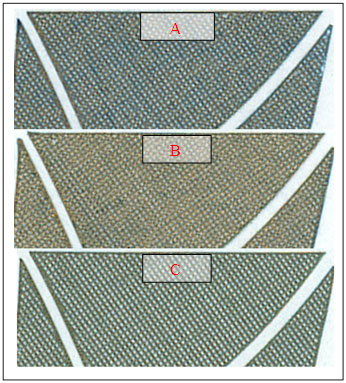

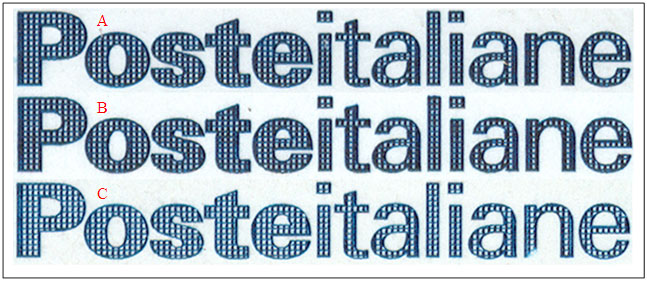

In questo articolo mi limiterò a descrivere le caratteristiche delle tre tirature del 5 cent (figura 2), gli altri li esporrò in articoli dedicati in quanto una trattazione unica sarebbe eccessivamente lunga. Si noti en passant la differente posizione del codice alfanumerico nei fogli di figura 2 sia in senso verticale che laterale rispetto alla stampa.

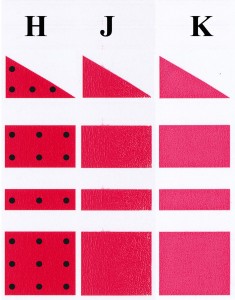

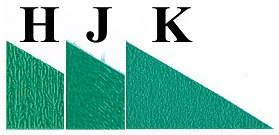

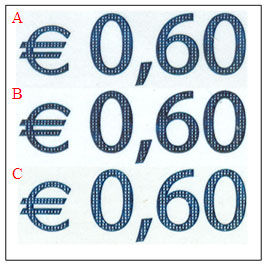

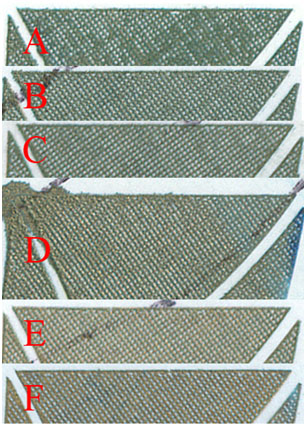

Nella figura 3 è possibile notare la differente centratura della stampa rispetto alla bobina di carta, differenza che è dovuta al suo montaggio manuale all’interno del sistema di stampa. Ma non è questa la sola evidenza; si può notare anche come il colore rosso presente nelle barre di registro sulla cimosa destra, mostra tonalità differenti ben apprezzabili dall’occhio umano. Il colore rosso si distingue bene nella tiratura del 2013, meno nelle altre due.

Ci sono altre due variabili da tenere presenti: la tracciatura e la fustellatura che anch’esse, pur in sincronia con la stampa, sono difficilmente in perfetto registro. Per poter trascurare queste ultime due variabili, ho allineato i fogli tenendo presente solo la posizione delle barre di registro del colore rosso. In questa posizione, la differenza di centratura sui fogli è di 4,5 mm tra le tirature H e J e di 6 mm tra questa e la tiratura K; tra la prima (H) e l’ultima (K) ci sono ben 1,05 cm. Bisogna anche tenere presente che la bobina, durante il suo srotolamento, all’interno della macchina può subire leggerissime oscillazioni laterali, ma certamente non di questa entità. Queste differenze non sono apprezzabili da chi monta le bobine perché sicuramente hanno una, seppur minima, tolleranza di montaggio; certamente però sono significative per distinguere le ristampe/tirature tra loro. Tralascio l’argomento ristampe perché questi francobolli non dovrebbero averne o averne molto poche, ma anche ammesso, esse avrebbero comunque la stessa lettera iniziale del codice ed occorrerebbe un campione consistente di fogli della medesima tiratura per avere qualche dato attendibile.

Da quanto detto emerge che, nel caso di questo valore, la centratura della stampa sul foglio può essere diagnostica per l’attribuzione ad una specifica tiratura; questo dato diventa poco significativo nel caso di numerose ristampe e tirature per le quali le differenze potrebbero diventare insignificanti. Il loro numero contenuto, come nel caso del 5 cent, può invece rendere significative le differenze.

Passiamo ora all’analisi dei colori. Prima però devo precisare che l’osservazione a forte ingrandimento delle superfici colorate presenti lungo la cimosa dei fogli ha messo in risalto una non omogeneità della distribuzione dei colori sulla carta, come si potrà vedere nelle immagini successive. Lavorare a basso ingrandimento non si ha percezione di quale punto si stia analizzando (chiaro o scuro), è stato pertanto necessario lavorare ad alto ingrandimento e prendere il punto più scuro nei pressi del punto da analizzare.

IL ROSSO

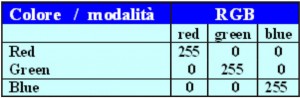

Come accennato sopra il rosso si era già fatto notare per le sue differenze di tono; bene, quello che ho fatto è stato analizzare i componenti del rosso attraverso un software di grafica, io ho usato Photoshop. Questo programma ha chiaramente un sistema specifico di misura (figura 4) e di modalità di riproduzione del colore che si differenziano da altri software. Ma soprattutto lo scanner ha importanza per la fedeltà di riproduzione del colore (quello da me utilizzato è un Epson 5600F).

Ma al di là del tipo di software e di scanner (sempre che siano di livello qualitativo non basso) le differenze dei toni cromatici dovrebbero mantenere comunque valori compatibili ed accettabili entro 1-2 punti percentuali. Inoltre, per meglio rappresentare i dati, ho tradotto i risultati in percentuale in modo da avere un confronto dei toni cromatici di più facile comprensione. Infine ho fatto le scansioni una dietro l’altra in modo da eliminare le variabili delle condizioni macchina, della tensione ecc. In questo modo eventuali errori costanti possono automaticamente annullarsi.

Per il rosso, grazie alla sua ampia superficie presente in cimosa (figura 5) ho adottato un prelievo a grandi maglie rappresentato dai punti neri che in totale sono 22.

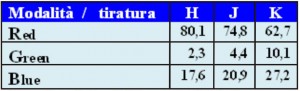

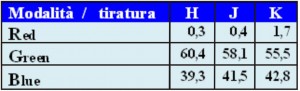

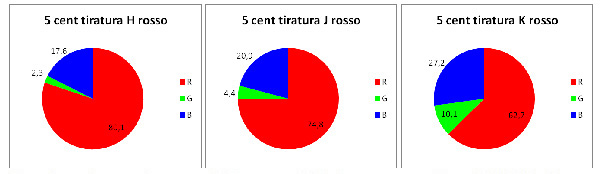

Nella figura 6 riporto una tabella con i valori medi (espressi in percentuale) dei 22 punti analizzati per ciascun tono del rosso ed a seguire i diagrammi a torta che ne visualizzano i rapporti.

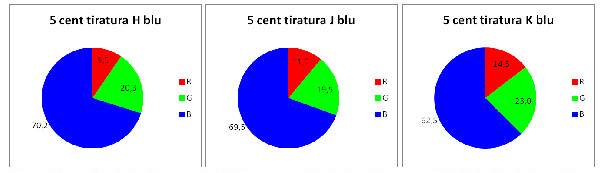

Nella figura 7 sono riportati i tre diagrammi secondo la modalità RGB (Red-Green-Blu) relativi alle tre tirature del valore da 5 cent.

Figura 7 – confronto tra le percentuali dei componenti del colore rosso espressi in modalità RGB nelle tiratura del 2010 (H), 2012 (J) e 2013 (K) nel valore da 5 cent

Ciascun diagramma riporta le percentuali delle tre componenti del colore rosso. Come si può notare le differenze tra le tre tirature sono sensibili e si può affermare che il colore rosso è differente in ciascuna delle tre. In particolare è evidente che le tirature del 2010 (H) e del 2012 (J) hanno il tono di rosso significativamente differente ma non molto, mentre, la terza tiratura (2013) (K) si discosta notevolmente da entrambi e comunque con un aumento consistente del verde e del blu dalla prima alla terza tiratura.

IL VERDE

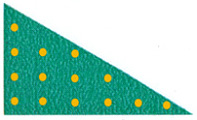

Parimenti, per il colore verde ho espresso i dati secondo le stesse modalità. In questo caso, ed in quello successivo per il colore blu, le aree disponibili sulla cimosa sono limitate ad un triangolo; in questi due casi ho utilizzato 14 punti d’analisi a coprire la superficie colorata, secondo lo schema di figura 8.

Si noti come il colore verde non è omogeneo. Questa caratteristica è tipica per tutti i colori dei piccoli valori di questa emissione; in alcuni casi è meno evidente, ma ritengo che debba essere messo in relazione con il tipo di carta utilizzato e, solo in parte, con la differenza dell’inchiostro. Ad ogni modo, al di là delle cause, notiamo una inchiostrazione alternata a righe irregolari chiare nella tiratura del 2010 (H); una a sottili righe chiare, ma oblique, nella tiratura del 2012 (J) e forme globulari contornate da sottili bordi chiari in quella del 2013 (K). Questa variabilità cromatica produce una altrettanto variabilità dei risultati analitici e pertanto sono stato costretto a lavorare a forte ingrandimento per poter analizzare solo il colore scuro.

Nella figura 9 ho riprodotto i triangoli verdi delle tre tirature per mettere in evidenza le differenze di stampa di questo colore.

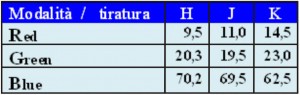

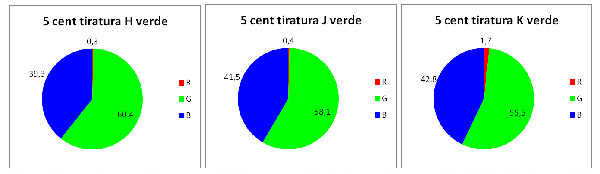

Nella figura 10 riporto una tabella con i valori medi percentuali dei componenti del verde in modalità RGB e nella successiva figura 11 riporto i relativi diagrammi a torta.

Figura 11 – confronto tra le percentuali dei componenti del colore verde espressi in RGB nelle tiratura del 2010 (H), 2012 (J) e 2013 (K) nel valore da 5 cent

Anche in questo caso si nota una certa variabilità cromatica, ma le differenze sono molto contenute. Come per il rosso, anche in questo caso si nota una maggiore similitudine cromatica tra le prime due emissioni (H e J), mentre la terza, anche se debolmente, tende a differenziarsi.

IL BLU

Proseguiamo con l’analisi del colore blu. I punti analizzati sono quelli dello schema di figura 8 ed anche in questo caso ho riscontrato tre differenti distribuzioni del colore nelle tre tirature. Tutte hanno falle di colore più chiaro, ma la loro distribuzione è differente anche nella forma (figura 12), parimenti a quanto riscontrato per il colore verde.

In questo caso la tiratura del 2010 (H) ha il colore più omogeneo di quella del 2012 (J), ma entrambe hanno lo stesso aspetto caratterizzato da piccole falle chiare a forma di segmenti orientati verticalmente; la tiratura del 2013 (K) si distingue per avere il blu a chiazze, all’incirca globulari, e comunque irregolari e circondate da fasce più chiare. È come se il colore fosse stato appoggiato su una superficie unta. La disposizione del colore blu di questa terza tiratura somiglia molto a quella del verde corrispondente.

Al solito, i punti analizzati sono stati solo quelli scuri e nella figura 13 riporto una tabella con i valori medi percentuali dei risultati analitici, mentre, nella successiva figura 14 riporto i diagrammi a torta per le tre tirature.

Figura 14 – confronto tra le percentuali dei componenti del colore blu espressi in RGB nelle tiratura del 2010 (H), 2012 (J) e 2013 (K) nel valore da 5 cent

Anche per questo colore si osserva ancora una volta una maggiore similitudine tra le prime due tirature (H e J) con evidente differenziazione della Terza (K).

LE CONCLUSIONI

Riprendo a questo punto l’en passant che avevo fatto notare per la figura 2. lo spostamento laterale della stampa rispetto alla bobina determina anche lo spostamento laterale del codice alfanumerico, questo è dovuto al fatto che il sistema ink-jet che lo produce ha una posizione fissa nel sistema macchina e se la bobina è spostata verso destra, automaticamente il codice interferisce con le figure colorate di registro sulla cimosa ed in alcuni casi rari può anche sovrapporsi parzialmente ai francobolli. Quindi anche la posizione del codice può aiutare a riconoscere la tiratura. Quando di un francobollo vengono rifatte numerose ristampe, può accadere che la posizione del codice differisca, ma in questo caso la lettera del codice rivelerà l’identità della tiratura e la diversità della ristampa.

I risultati riportati in questo lavoro vogliono solo rappresentare un metodo analitico valido per poter supportare il concetto di tiratura. Dal punto di vista concettuale ritengo, quindi, che i risultati sono evidenti ed anche significativi, ma solo per il colore rosso. Infatti per questo colore l’intervallo della deviazione standard (± σ) genera un campo distinto per ciascuna tiratura, ciò vuol dire che non esiste sovrapposizione tra i campi. Per il verde ed il blu, invece, i campi si sovrappongono almeno in parte creando ambiguità. Da questo risultato si può desumere che il metodo è significativamente applicabile.

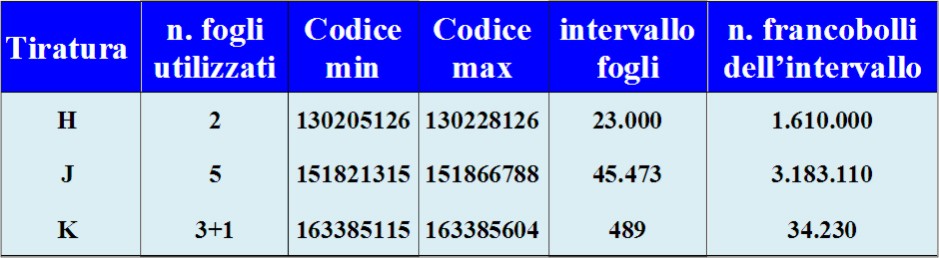

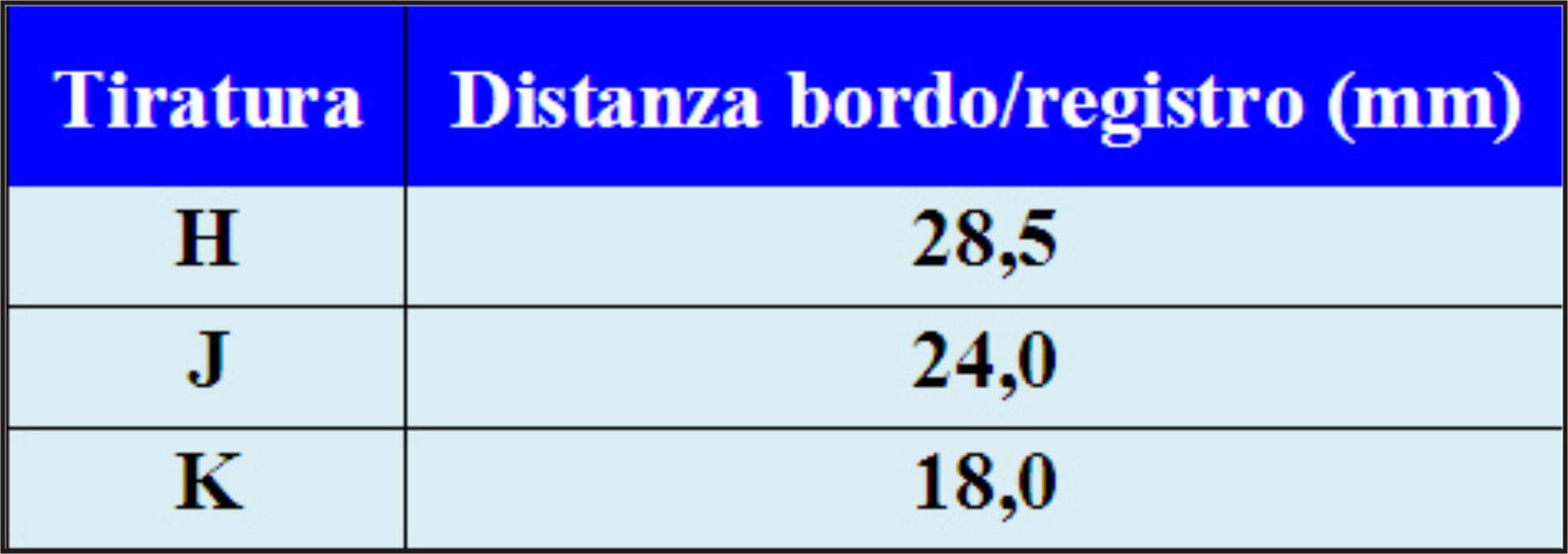

I risultati in quanto tali, invece, vanno considerati in modo parziale essendo le misure limitate a 2 fogli del 2010 (H), 5 fogli del 2012 (J) e 3 fogli +1 bordo del 2013 (K). Di questi fogli solo la tiratura del 2012 (J) copre una parte non piccola della tiratura (figura 15) una parte minore la copre la tiratura del 2010 (H), mentre l’ultima del 2013 ne copre una porzione irrisoria. Naturalmente i fogli consecutivi non fanno testo, ma gli altri hanno la centratura identica all’interno di ciascuna tiratura. Per poter avere una maggiore validità generale, sarebbe opportuno confermare questi dati con ulteriori osservazioni su altri fogli, magari distribuiti su un più ampio spettro per ciascuna delle tre tirature.

Figura 16 – valori in millimetri della distanza tra il bordo di foglio destro e il lato sinistro dei registri rossi

Anche i soli bordi destri sono sufficienti a questa operazione (figura 16) in quanto è sufficiente misurare la distanza tra il bordo del foglio ed il lato sinistro dei registri rossi. Ad ogni modo ritengo che, anche se parziali, i dati sono costanti all’interno delle limitate porzioni di tirature indagate e quindi c’è da pensare che sul piano concettuale questi risultati siano un valido supporto per trovare altre conferme o, a parità di codice alfanumerico, possono essere utili anche per capire se sono state fatte ristampe e quante.

TIRATURA? RISTAMPA? TIPO? CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA!

a cura del perito filatelico Nicola Luciano Cipriani e Claudio Ernesto Manzati

PREAMBOLO

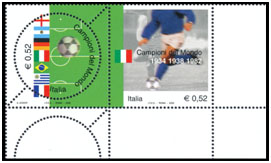

Perché abbiamo affrontato questo argomento? Per il semplice fatto che il campo, si può dire, che sia “minato” a causa di mancanza di chiarezza in generale, ma soprattutto perché si usano questi termini in modo spesso non corretto continuando ad alimentare la confusione. Inoltre le moderne tecnologie di stampa adottate dal Poligrafico dello Stato inducono a considerazioni differenti rispetto al passato. È stato molto interessante leggere, sul numero d’esordio de “l’Odontometro” l’articolo di merito che ha scritto Marcello Manelli. Marcello Manelli sviluppa un bellissimo preambolo sulla ricerca del significato della parola “tiratura” dopo di che menziona l’uso della parola “tipo” spesso utilizzata in sostituzione della precedente in modo un po’ ambiguo. Passa poi in rassegna i quattro elementi fondanti del francobollo: a) il supporto (la carta); b) il contorno (la dentellatura); il recto (la stampa); il verso (gomma). Continua con l’elenco in 7 punti di quei caratteri che possono intervenire per far sì che si possa essere di fronte ad una differente tiratura e termina con un elenco di quattro motivazioni che hanno portato alla variazione di almeno uno dei quattro elementi fondanti del francobollo. In quell’articolo però sembra mancare qualcosa, probabilmente è dato per scontato, ma esplicitare tutto quello che è necessario a far chiarezza è sempre meglio. Quello che richiede ulteriori precisazioni è sicuramente porre dei limiti ben definiti tra tiratura e ristampa anche se tracciare una linea di demarcazione netta può non essere facile in alcuni casi, che in effetti ci sono. Una particolare attenzione meritano le nuove tecniche di stampa e numerazione adottate dall’IPZS, come si vedrà nel seguito. Ad ogni modo un punto fermo c’è e riguarda il concetto di tiratura il quale in filatelia non è poi così diverso da quello del mondo dell’editoria in generale. La tiratura di un giornale o di un libro sono le copie stampate di ciascun oggetto; ma se prendiamo in considerazione un libro che viene ristampato più volte, notiamo che in seconda di copertina, in genere, sono riportati gli anni o, per i libri di grande successo, addirittura i mesi in cui si è avuta la ristampa. Per alcuni libri di successo, le ristampe sono state diverse e ciascuna è riconoscibile dall’anno in cui è avvenuta la ristampa. Ogni ristampa ha una propria tiratura e spesso queste possono differire o per il tipo di carta, o per il tipo di rilegatura o altro, ma comunque sono riconoscibili dall’anno in cui sono state stampate. Questo è l’aspetto che più si avvicina al mondo filatelico: la possibilità di distinguere una ristampa dall’altra e quindi una tiratura dall’altra. Inoltre, possiamo anche avere il caso di due ristampe dello stesso libro decisamente identiche, ma che differiscono solo per l’anno riportato in seconda di copertina. Il concetto di tiratura con ristampe di un libro di successo ci sarà molto utile per capire in parallelo quanto asseriamo nel proseguo di questo testo; torniamo quindi nell’ambito filatelico. In filatelia per tiratura si intende un insieme di francobolli con caratteristiche costanti, tanto che francobolli della stessa emissione, ma con caratteristiche differenti in almeno un componente principale sono attribuite a due distinte tirature. Come esempio citiamo il dittico emesso in occasione della vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio del 2002 (figura 1).

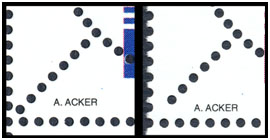

Il francobollo di sinistra è stato emesso inizialmente con 7 fori diagonali, successivamente con 6; la variazione fu necessaria per ovviare alla facile rottura dell’angolino in cui si concentravano ben quattro fori (figura 2). È indubbio che l’eliminazione del foro della diagonale in prossimità dello spigolo rivesta un carattere progettuale, o strutturale che si voglia, e quindi i due francobolli vanno considerati come appartenenti a due distinte tirature.

Un giorno dello scorso agosto, con Claudio Manzati ci siamo incontrati in Maremma presso il mio agriturismo. La giornata era calda e, come al solito, anche abbastanza ventosa, due caratteri molto frequenti a Casa Montecucco. Sarà per la posizione un po’ collinare, un po’ perché apre la valle del Fiume Bruna verso la pianura grossetana, ma qui almeno la brezza è quotidiana, e in certe ore della giornata o anche saltuariamente per tutto il giorno, il vento si fa sentire. Per ripararci da quel vento che non ci faceva lavorare con la lavagna a grandi fogli di carta, ci siamo riparati sotto la loggetta dell’ingresso principale (figura 3).

Qui, un po’ riparati dal vento, abbiamo sopportato il caldo sole del tardo pomeriggio ed abbiamo un po’ giocato mettendo su carta alcune idee, ragionando ad alta voce e scrivendo qualche appunto schematico. Claudio da bravo dirigente industriale ha iniziato subito ad organizzare un elenco per punti delle voci principali, poi via via ne aggiungevamo delle altre continuando i nostri ragionamenti. Ve li proponiamo un po’ più dialogati anche per spiegare meglio le nostre idee.

Innanzitutto il nostro ragionamento non si applica ai commemorativi se non in pochi casi, più frequenti in passato, decisamente rari attualmente. Fino a qualche anno fa, infatti, la stampa dei francobolli, anche se non di elevata tiratura, avveniva con tempistica meno veloce di quanto si faccia oggi ed era quindi possibile avere differenze in almeno una delle parti principali che compongono il francobollo; pensate ai “Volta” stampati un foglio per volta! La nostra visita al Poligrafico dello Stato, nel marzo dello scorso anno, ci ha offerto la possibilità di toccare con mano le moderne tecnologie e metodologie di stampa dei francobolli; i responsabili di settore dell’IPZS ci hanno mostrato tutto l’iter necessario alla realizzazione di un francobollo: dal disegno (figura 4), al bozzetto, all’incisione sul cilindro ed alla stampa. Pensate, un commemorativo (tiratura 2-3 milioni) viene stampato in una unica soluzione e nell’arco di alcune ore. Parlando della situazione attuale abbiamo seguito un filo per noi logico fermo restando la possibilità di applicarlo poi in modo retroattivo. Il nostro ragionamento quindi lo abbiamo portato avanti prendendo, come esempio, le due serie ordinarie dei Prioritari e di Posta Italiana.

Il primo punto fermo è il quantitativo di francobolli stampati: gli ordinari vengono stampati in centinaia di milioni di esemplari suddivisi in lotti di stampa. Cosa vuol dire? Semplice, prendiamo ad esempio l’ordinario per il primo porto (€ 0,60), è certamente il taglio più stampato e non può essere prodotto di continuo tutti i giorni perché le macchine servono anche per i commemorativi ed altri prodotti sia postali, sia amministrativi per lo Stato. Ogni qual volta viene richiesto uno stock di questo valore, al Poligrafico vengono programmati 1-2 giorni per la sua stampa. I turni (3) al Poligrafico coprono le 24 ore e la macchina destinata lavora il lotto in un’unica mandata. Questo è un lotto di stampa che può essere composto di qualche milione di pezzi, forse un paio di decine; certamente poca cosa rispetto al numero totale che vedrà la luce. Ogni qualvolta viene stampato un lotto di stampa si ha una “ristampa”. In teoria, se non si riscontrano grandi differenze tra una ristampa e l’altra, il fenomeno passa inosservato, al più si potrebbe notare qualche lieve differenza nel tono di un colore, ma la cosa non diventa degna di nota particolare. L’organizzazione al Poligrafico prevede il controllo dei cilindri di stampa, se ancora validi si montano sulla macchina e la ristampa sarà, molto probabilmente, quasi, indistinguibile dalla precedente. Se, invece, uno o più cilindri risultano aver lavorato troppe ore allora si procede alla ricromatura. Già questa operazione può facilmente produrre un lotto di stampa distinguibile dal precedente. Se poi un cilindro avesse già subito altre ricromature tanto da dover essere ricostruito, allora è sottoposto ad una rettifica (eliminazione di alcuni decimi di spessore del cilindro) a cui segue il trattamento galvanico per ricomporre un nuovo rivestimento di rame su cui viene eseguita una nuova incisione. Sul rame inciso si esegue una cromatura, per indurire lo strato contenente l’immagine ed il cilindro è di nuovo pronto per stampare. Annotiamo che oggi un cilindro può essere ricromato non più di due volte e comunque dopo rettifica, reinciso molte volte in dipendenza della quantità che dovrà produrre. Queste due operazioni portano entrambe ad avere un prodotto (il francobollo) che non è detto che sia proprio identico a quello di lotti precedenti, anche se la tecnica di realizzazione dell’immagine incisa sul cilindro in passato era realizzata attraverso un processo di pressione meccanica di una matrice di acciaio duro, che riportava il disegno, su un cilindro sempre di acciaio, ma meno duro. Ne risultava quindi che ogni francobollo corrispondente ad ogni differente posizione nel foglio era di fatto un francobollo a se, che poi nella stampa potevano anche avere lievi differenze uno dall’altro. Con i nuovi sistemi di preparazione del cilindro di stampa, le immagini sono realizzate attraverso una macchina con controllo elettronico. L’immagine è realizzata impiegando una punta di diamante che graffia ed incide il rame, tante volte quanti sono i francobolli presenti nel foglio, partendo da un’immagine creata a computer ed attraverso un algoritmo trasformata in impulsi trasferiti elettronicamente alla punta di diamante. Ne risulta che le immagini del francobollo riprodotte nel foglio sono praticamente identiche, come pure lo saranno a distanza di mesi quando il cilindro dovesse essere rifatto ex novo. La ricromatura di un cilindro è un’operazione possibile oggi con una tecnologia che fino a pochi anni or sono era totalmente differente: prima se un cilindro era troppo usurato doveva essere rifatto ex-novo. I prodotti della stampa di questi due cilindri potevano avere un qualche carattere che ne potesse consentire la distinzione. Possiamo dire che la ricromatura ha lo stesso significato di un nuovo cilindro del passato? Pensiamo proprio di si, quindi a maggior ragione anche un cilindro totalmente rigenerato con una nuova incisione della strato di rame deve necessariamente essere considerato un nuovo cilindro.

GLI ELEMENTI DI UN FRANCOBOLLO

Detto questo, passiamo quindi al nostro elenco degli elementi che compongono un francobollo e vediamo dove ci porta il nostro ragionamento. Vi ricordiamo che stiamo parlando delle produzioni di ordinari attuali.

Elementi che possono cambiare durante il periodo d’uso dei francobolli di una serie ordinaria:

1. Il cilindro

2. La carta

3. Il colore

4. La dentellatura/fustellatura/perforazione a tratteggio (tracciatura)

5. La gomma

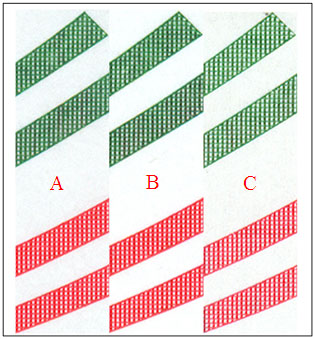

1) Il cilindro – Il Poligrafico dello Stato usa quasi esclusivamente la stampa in rotocalco oppure in rotocalcografia (figura 5), entrambi questi sistemi necessitano di cilindri incisi.

Figura 5 – immagine al microscopio dell’incisione del cilindro per la stampa in rotocalco a sinistra e in calcografia a destra; si noti la differenza tra “punti” (rotocalco) e “graffi” (calcografia)

La macchina da stampa utilizza fino a cinque cilindri, uno per ciascun colore, più un sesto per il colore tampone. Essa ha incorporato il sistema di taglio a tratteggio, quello per la dentellatura/fustellatura, quello per la separazione dei foglio, il loro conteggio con riporto su ciascun foglio del codice alfanumerico ed il controllo dei difettosi che vengono scartati e tagliati in striscioline e quindi l’impilamento. Per quanto riguarda i cilindri, l’attuale tecnologia utilizzata al Poligrafico dello Stato prevede la possibilità di rigenerare o ricostruire un cilindro di stampa secondo il suo grado di usura. La rigenerazione consiste nella ricromatura della superficie, la sostituzione, invece, in una nuova incisione. Per comprendere meglio quanto detto, prendiamo come esempio la prima e la terza tiratura dello 0,60 di posta italiana (figura 6).

Ricorderete che la prima tiratura aveva una stampa un po’ pesante, mentre, la terza è molto più leggera con il colore azzurro più tenue, dovuto non tanto al tono del colore quanto alle linee più sottili. Non abbiamo conferma, ma, dopo la nostra visita al Poligrafico, possiamo affermare con più che buona approssimazione, che la prima tiratura è stata stampata con il cilindro nuovo di zecca, mentre, la terza è stata stampata con un cilindro, quanto meno, rigenerato su cui è stata rifatta una nuova cromatura. Va messo in evidenza anche che tra queste due tirature sono passate decine di lotti di stampa sia di ordinari che di commemorativi. In questo caso penso che siamo tutti d’accordo nel dire che i due francobolli appartengono a due distinte tirature.

2) La carta – È un elemento molto importante del francobollo in quanto è il supporto su cui si applica tutto: la stampa, la gomma e la dentellatura. Essa può essere inoltre filigranata o no, pesante o leggera, colorata o bianca, fluorescente o no. Inoltre per i francobolli adesivi va considerata anche la carta siliconata di supporto sottostante. Non abbiamo esempi di eclatanti variazioni del tipo di carta per le due ultime ordinarie, ma possiamo proporvi i valori da 100, 700 e 750 lire della serie Castelli (figura 7)

che, generalmente su carta stelle 4, sono stati stampati erroneamente su carta stelle 2. La differenza di filigrana classifica con certezza questi francobolli in due distinte tirature.

3) Il colore – quello utilizzato per stampare i francobolli ordinari impone un discorso chiaro. Un conto sono le più o meno leggere differenze cromatiche dovute alle numerose ristampe eseguite, utilizzando però sempre gli stessi colori, un conto è un colore decisamente differente. Come esempio portiamo la differenza tra prima e seconda tiratura del valore da 0,60 di posta italiana (figura 8).

La prima tiratura è sempre quella con la stampa abbastanza pesante, la seconda invece è quella con la busta dorata. Inizialmente dubbia, ma poi confermata durante la nostra visita al Poligrafico, l’inchiostro dorato della seconda tiratura fu fatto “in casa” per mancanza della fornitura esterna da parte della ditta incaricata che prepara la miscela colorata pronta all’uso. In questo caso abbiamo effettivamente due colori simili ma di provenienza differente. In passato sono stati usati anche colori fluorescenti, certamente il più famoso è il 10 lire siracusana, ma ce ne sono altri. Anche in questo caso dobbiamo riconoscere di essere di fronte ad una tiratura distinta.

4) La dentellatura/fustellatura/perforazione a tratteggio – Dall’autunno del 2003, con le nuove macchine da stampa nella nuova sede della via salaria, il Poligrafico utilizza due sole modalità: la perforazione con blocco-piastra che perfora con passo 13×13½ e la fustellatura con passo 11. Inoltre è necessario considerare anche la tipologia del taglio a tratteggio (comunemente nota come tracciatura) al quale bisognerà pur dare, prima o poi, delle dimensioni geometriche. Anche questo carattere deve assurgere ad una considerazione pari agli altri per il semplice fatto che la lunghezza dei singoli tagli e la distanza tra loro sono tipiche del sistema utilizzato al Poligrafico. Le modalità attualmente in uso presso l’IPZS non consentono variazioni per queste voci se non quelle della mancanza di uno di questi elementi in modo casuale, ma queste situazioni generano le note varietà che sono fuori dal nostro contesto. Come esempio proponiamo la prima tiratura del prioritario stampato in rotocalco ed emesso nel mese di marzo del 2004 (figura 9).

Questo francobollo, primo della nuova serie in rotocalco, fu stampato senza tagli a tratteggio lungo i bordi destro e sinistro dei fogli. Fu un errore di progetto, ma l’emissione fu utilizzata per circa un mese e fu sostituita nell’aprile successivo dalla stessa emissione fornita degli opportuni tagli lungo i bordi. In questo caso non si tratta di un “non perforato a tratteggio” per varietà casuale, bensì di una modifica strutturale della produzione e quindi una seconda tiratura del francobollo.

5) La gomma – Anche la gomma ormai deve essere considerato un elemento costante della produzione del Poligrafico che si differenzia solo in due tipologie: francobolli classici da inumidire e autoadesivi. Questi due diversi tipi di collante sono costanti da tempo e lo continueranno ad essere per il futuro prossimo. Probabilmente durante la produzione decennale dei prioritari è stato utilizzato più di un tipo di collante autoadesivo, ma le differenze sono veramente minime e trascurabili. Variazioni volute e consistenti si sono avute in passato prevalentemente per la Siracusana e per i servizi coevi tra il 1968 e il 1979. Durante questo periodo il Poligrafico abbandonò l’uso della gomma arabica a favore di quella vinilica dando così vita a tirature differenziabili, in modo molto evidente, per il tipo di gomma.

ALTRE CONSIDERAZIONI

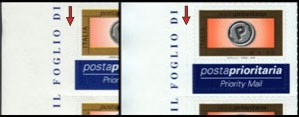

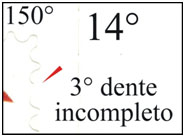

Da quanto esposto, ed in riferimento specifico ai moderni sistemi di dentellatura e fustellatura, possiamo affermare che la possibilità di avere più di una tiratura è praticamente impossibile per i francobolli commemorativi a meno di “accidenti” e/o variazioni progettuali in corso d’opera. Ad esempio l’emissione del 7 gennaio 2011 adesivo per il 150° dell’Unità d’Italia, era stata prevista in 4,2 milioni di esemplari stampati alla fine di dicembre del 2010 e, successivamente ne sono stati stampati altri 11,8 milioni che sono stati distribuiti agli inizi di aprile. Tra i due lotti di stampa, inizialmente, era sembrato di poter riconoscere alcune piccole differenze di tono dei colori. Considerando che entrambi i lotti sono stati stampati, ciascuno, in unica soluzione e che all’interno di ogni lotto si ha una elevata costanza dei toni cromatici, sono state cercate con il lanternino le possibili differenze per poter distinguere i due lotti in due tirature. In effetti, una differenza c’è, non tanto nei colori che hanno minime differenze di tono veramente poco apprezzabili che non giustificano alcun ché, ma nella fustellatura e nella cimosa. Tra il primo ed il secondo lotto di stampa, si è avuta una piccola rottura del fustellatore in corrispondenza della posizione 14 (CIFO, news del 9-6-2011) causando il taglio solo parziale del terzo dente dall’alto (figura 10).

Questo difetto è relativamente comune nei fogli con numerazione dispari, meno in quelle pari. Questo vuol dire che il fustellatore è doppio e ha lavorato due fogli per volta; è possibile che, dopo una pausa della stampa, il fustellatore sia ripartito con lo scarto di un foglio passando il difetto sui fogli pari. È molto probabile che, se l’impianto viene fermato per un qualunque motivo, la ripartenza fa sicuramente saltare la fustellatura su almeno un foglio. Un altro elemento che aiuta nella distinzione dei due lotti è la sigla alfanumerica che per la prima tiratura ha le lettere della produzione del 2010 e cioè HA+numeri, mentre la seconda tiratura ha le lettere della produzione 2011 che sono invece IA+numeri (figura 11).

Dalla comparsa dei prioritari rotocalcografici, infatti, il Poligrafico ha adottato un nuovo sistema di conteggio progressivo dei fogli composto da una sigla alfanumerica formata da due lettere e 9 numeri che sono tradotti nel codice a barre laterale lungo 5,7 ed alto 0,7 cm. La sigla alfanumerica è stata adottata anche per codificare e distingue le produzioni annuali, infatti la prima delle due lettere iniziali varia con l’anno solare. Nel caso di questo commemorativo, le due tirature sono riconoscibili esclusivamente dal dente incompleto nella posizione 14 che è nel 50% dei fogli e dal numero progressivo della sigla alfanumerica presente invece sulla cimosa di tutti i fogli. Quelli senza il difetto di fustellatura consentono di distinguere le due tirature solo in base alla sigla alfanumerica. I francobolli sciolti, senza il difetto e senza la cimosa non sono distinguibili. Questo esempio porta necessariamente a dover considerare la sigla alfanumerica come elemento determinante per il riconoscimento delle due tirature.

Diverso è il caso delle serie ordinarie per le quali, i numerosi lotti di stampa tendono a far usurare i cilindri che necessitano quindi di essere rigenerati o ricostruiti. In questo caso però, la possibilità di avere più di una tiratura è legato solo alla possibilità di riconoscere la rigenerazione o ricostruzione di un cilindro di stampa a meno che all’IPZS decidano di cambiare uno strumento con elementi riconoscibili (piastra, fustellatore o altro) durante la produzione di una stessa ordinaria. Restano fuori da queste considerazioni le varietà di ogni tipo che non hanno nulla a che vedere con il concetto di tiratura.

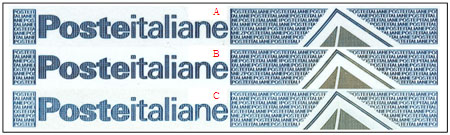

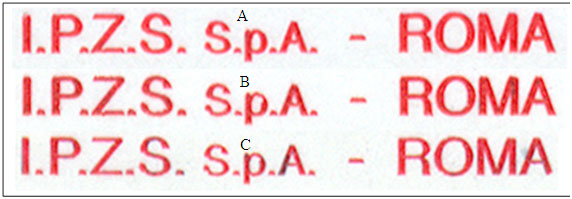

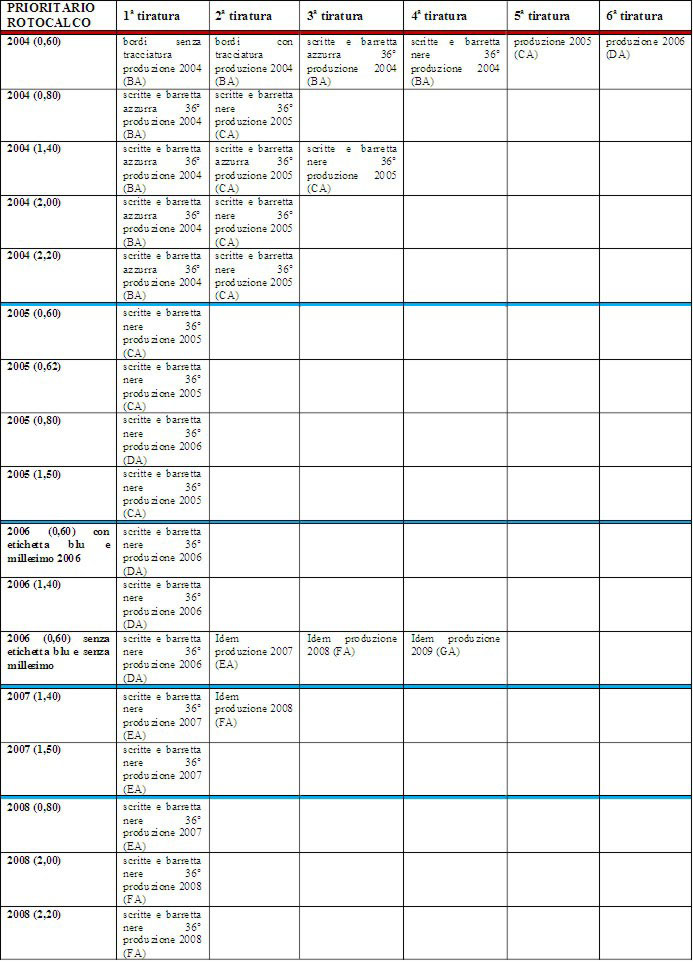

Fin qui ci sembra che il discorso sia abbastanza semplice, esistono però alcuni casi in cui l’attribuzione a tirature distinte richiede una valutazione più attenta. Ci riferiamo alle scritte in cimosa, anche queste sono incise nel cilindro del colore di competenza, quindi sono parte integrante di un cilindro. Nel momento in cui si porta una modifica in cimosa, bisogna necessariamente modificare un cilindro. Per spiegare questo concetto portiamo come esempio l’emissione con stampa in rotocalco del prioritario da 0,60 del 2004 (figura 12).

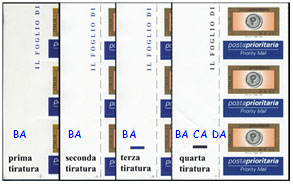

Questo francobollo è stato emesso agli inizi del mese di marzo in fogli da 40 senza la perforazione a tratteggio lungo i bordi verticali esterni (la mancanza fu un errore di progetto), agli inizi di aprile fu distribuito lo stesso francobollo in fogli provvisti di tratteggio lungo i bordi esterni. Nel mese di giugno comparve lo stesso con l’aggiunta di una barretta di colore azzurro (stesso colore delle scritte IL FOGLIO DI…) in corrispondenza del 36° esemplare, in pratica nell’angolo sinistro basso (non è nota la funzione di tale barretta, probabilmente consente il controllo progressivo dei fogli tramite un sistema elettronico di conteggio). L’aggiunta di un elemento colorato, anche se sul bordo, aveva previsto il rifacimento o la modifica del cilindro per il colore azzurro. In autunno è comparsa un’altra variante di questa emissione: le scritte lungo il bordo sinistro e la barretta, tutti, di colore nero. Anche in questo caso possiamo parlare di nuova tiratura. Tutte queste tirature prodotte durante il 2004 riportano le lettere BA nella sigla alfanumerica. Abbiamo sempre detto che questa emissione è costituita da quattro tirature ed in effetti pensiamo di essere tutti d’accordo, però nel caso di queste tirature non sono state apportate modifiche evidenti ai francobolli (in realtà ci sono, ma non è ancora chiaro se corrispondono alla tirature o se sono svincolate da queste), ma soltanto alle cimose. Inoltre, restando nell’ultima tiratura (scritte e barretta di colore nero) (figura 13) notiamo che questi fogli sono stati stampati anche durante il 2005 e 2006 mantenendo il millesimo 2004 in ditta, ma modificando la sigla alfanumerica che compare sulla cimosa destra.

Nel caso, quindi, di questo prioritario (scritte e barretta nere) riscontriamo nella sigla le lettere BA, CA e DA (figura 12); queste ci dicono che i prioritari millesimati 2004 sono stati stampati durante il 2004, 2005 e 2006. Indipendentemente dal fatto che il codice alfanumerico fosse inizialmente svincolato dal processo di stampa (posizione variabile sulla cimosa) oggi invece ha una posizione fissa, esso è e resta comunque un elemento presente sulla cimosa, al pari di tutti gli altri. Il dubbio se valutare o meno questo carattere per definire una tiratura c’è stato ed in parte c’è ancora. Però, riprendendo l’esempio del nostro libro di successo, notiamo che alcune ristampe possono essere facilmente riconosciute per un carattere (rilegatura, carta ecc), altre invece possono essere identiche e riconoscibili solo ed esclusivamente dall’anno riportato in seconda di copertina. Sia per questa considerazione che per omogeneità di interpretazione con tutto ciò che compare sulle cimose, pensiamo sia corretto attribuire anche alla sigla alfanumerica lo stesso valore degli altri elementi presenti sui bordi, anche se questa non fa parte dei cilindri di stampa ma è un elemento aggiuntivo che viene realizzato attraverso una apparecchiatura chiamata Ink-Jet, si tratta di una testina stampante a getto d’inchiostro comandata da un computer ed allineata al processo di stampa.

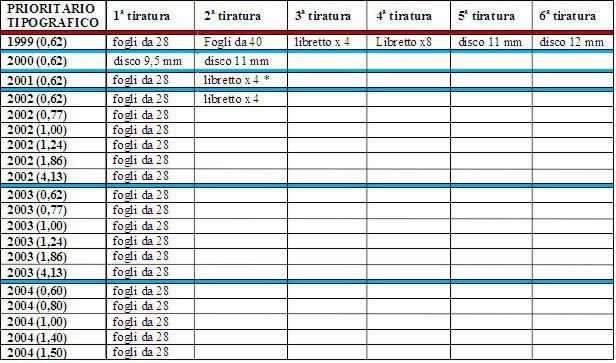

figura 14 – le tirature dei francobolli prioritari stampati con i procedimenti tipografico, serigrafico, flessografico con macchina Gallus

* I francobolli da libretto del 2001 sono leggermente differenti l’uno dall’altro per lunghezza e quindi distinguibili da quelli in fogli.

figura 15 – le tirature dei francobolli prioritari stampati con il procedimento rotocalcografico con la macchina Goebel

figura 16 – le tirature dei francobolli di posta italiana stampati con il procedimento calcografico con la macchina Goebel

CONCLUSIONI

Concludiamo il nostro articolo, proponendo uno schema riassuntivo di quelle che dal nostro punto di vista sono le tirature delle due ultime serie ordinarie, ovvero la serie del Prioritario e quella di Posta Italiana. Questo articolo vuole essere un primo elemento di valutazione che ci auguriamo possa essere di stimolo per sviscerare l’argomento e giungere ad un concetto chiaro di tiratura con lo scopo di eliminare le ambiguità su questo argomento; ci auguriamo anche che l’elenco presentato possa essere integrato e quindi completato in modo esaustivo da nuove opinioni e segnalazioni che invitiamo i nostri associati e non solo, a farci pervenire. Se nei prossimi 3-6 mesi questo primo elenco non dovesse modificarsi, proporremo ufficialmente come associazione, agli editori di cataloghi, l’adozione di questo elenco integrabile eventualmente da nuove segnalazioni. Restiamo in attesa di risentirvi sull’argomento inviando un e-mail a l.cipriani@tin.it, c.manzati@virgilio.it, info@cifo.eu. O scrivendo a C.I.F.O. Via Cesare Pascarella 5 – 20157 Milano (MI).

PRIORITARIO DA 1,50 EURO (2005): CON STAMPA GRANULARE DELL’ORO

di Nicola Luciano Cipriani, perito filatelico

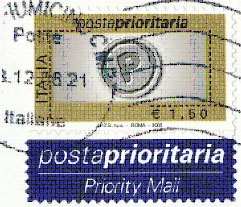

Cari amici, vi presento uno strano prioritario segnalatoci dal socio Luigi Pomes. Si tratta di un esemplare del prioritario da 1,50 euro emissione 2005 che presenta una copertura parziale del colore oro della cornice sul fondino verde-giallo (figura 1).

Come potete vedere dal particolare riprodotto (figura 2),

il colore oro ha una forma reticolata anziché coprire totalmente il fondo colorato, dalle piccole falle si vede il colore sottostante. Ad occhio può apparire per una passata di colore leggera che lascia trapelare il colore sottostante. Invece non è così. Con la lente si vede che l’inchiostro è come se avesse subito un fenomeno di tipo “idrorepellenza” ricevuto dal colore di base sottostante facendogli assumere l’aspetto cariato o a ragnatela. Come si può vedere l’annullo è di Roma Fiumicino del 28-12-06. Nella mia memoria ricordavo di avere già visto una cosa simile e, riguardando tra le mie buste è saltato fuori un altro esemplare della stessa emissione (2005) e con le stesse caratteristiche. In questo caso la busta è partita da Bolzano il 5-3-08. Due spedizioni con lo stesso tipo di francobollo ma molto distanti nel tempo e nello spazio. Si deve dedurre che possa trattarsi di una particolare, o porzione di, ristampa in cui si è verificato questo fenomeno. La lontananza tra le due località potrebbe essere indicativa di una distribuzione a carattere nazionale e quindi di facile reperibilità. Un grazie a Luigi Pomes che mi ha pungolato a rivedere una cosa che avevo trascurato e buona ricerca a voi tutti.

NUMERI SPECULARI NEL BORDO DI FOGLIO DI DUE PRIORITARI DEL 2007 e 2008

di Nicola Luciano Cipriani, perito filatelico

La descrizione del dato

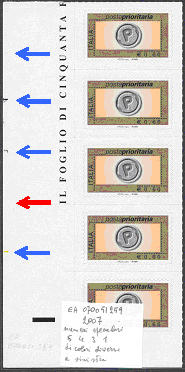

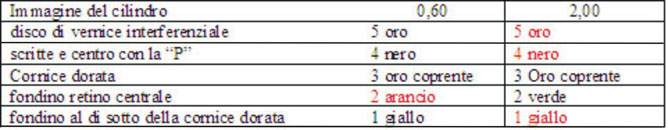

Carissimi amici, vi presento una varietà acquistata presso un ufficio postale dopo l’emissione e che avevo messo nel mio classificatore dei prioritari. Poi, come al solito, il tempo passa e altre novità incalzano con la conclusione che alcune cose cadono un po’ nell’oblio. Poi ritornano fuori andando a cercare magari altre cose. È questo il caso di questa varietà abbastanza particolare. Si tratta della presenza di alcuni numeri, in posizione coricata, troncati alla base ed alti 2 mm, ognuno di un colore differente (corrispondente ai colori della stampa), presenti lungo il bordo sinistro di un foglio dello 0,60 e di uno del 2,00 euro. Nel caso dello 0,60 i numeri sono compresi tra le posizioni 26 e 46 (figura 1),

mentre nel 2,00 (figura 2) i numeri sono solo due ed in corrispondenza della posizione 36.

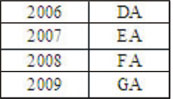

La ristampa dello 0,60 senza millesimo è del 2007, come si evince dal codice alfanumerico di progressione del foglio (EA070051259), mentre quella del 2,00 euro è del 2008 (FA090708698). Vi ricordo che lo 0,60 è apparso nel mese di ottobre del 2006 ed è stata ristampata fino al 2009, anno in cui è stato sostituita dalla serie ordinaria Posta Italiana. In poco meno di tre anni ha avuto ben 4 ristampe riconoscibili dalle sigle alfanumeriche (figura 3).

Il 2,00 euro è stato emesso, invece, il 9 giugno del 2008 di cui riporta la sigla alfanumerica corrispondente. Nella figura 1, in corrispondenza delle frecce azzurre, a partire dal basso, si possono leggere i seguenti numeri stampati in modo speculare: “1” in colore giallo, “3” in colore oro, “4” in nero e “5” in colore interferenziale. Per quest’ultimo numero la scansione è stata contrastata per renderlo visibile. I numeri sono riportati ingranditi in figura 4.

Nella figura 2, invece, i numeri sono solo due: “2” in colore verde e “3” in colore oro (figura 5).

In questo caso i numeri sono leggermente più corti per via del taglio che ne ha eliminata una parte leggermente maggiore.

l’interpretazione

La mancanza di alcuni numeri appare un po’ strana, tanto più che le loro posizioni sono fisse, basta confrontare i due bordi di foglio e notare che il “3” è nella stessa posizione in entrambi i fogli, mentre il “2” verde corrisponde alla posizione mancante della figura 1 (freccia rossa). Il “2” mancante nella figura 1 avrebbe dovuto essere di colore arancio (retino di fondo). Quale è la funzione di questi numeri? A differenza del sistema di registro dei colori rappresentato dai triangoli e rettangoli presenti sul bordo destro e dalle crocette, sempre in colore, in corrispondenza dei quattro angoli del foglio (talora in passato sono state utilizzate alcune lettere scritte a mano), i numeri hanno un’altra funzione.

Chi conosce almeno un po’ il lavoro di tipografia sa che la stampa a più colori richiede una lastra per ciascuno di essi; nel caso dei prioritari che sono stati stampati in rotocalcografia, l’immagine relativa ad ogni colore è incisa su un cilindro di stampa. Ogni lastra o cilindro riporta un numero progressivo per il suo inserimento nella macchina di stampa. Nella maggior parte dei casi il numero viene apposto a lavoro finito ed in posizione normale, ma in questo modo esso è speculare rispetto alla incisione della lastra/cilindro. Normalmente il numero è scritto ad una distanza tale dal disegno da non comparire sui bordi dei fogli, ma può capitare che chi li appone non badi molto alla loro posizione con la conseguenza che i numeri, molto vicini all’area di stampa possano comparire sui bordi dei fogli di francobolli. Il fatto quindi che nel bordo del foglio da 0,60 manchi il numero “2” vuol dire che quel cilindro lo riportava in posizione più esterna tanto da non comparire sul foglio. Lo stesso discorso vale per il bordo di foglio del 2,00 euro nel quale sono visibili il “2” ed il “3” e mancano gli altri.

Nella figura 6 sono riportate le parti di francobollo prioritario incise su ciascun cilindro ed i numeri ed i colori corrispondenti per ciascuno dei due prioritari. In nero sono indicati i colori che compaiono sul bordo ed in rosso quelli mancanti.

LA LOGISTICA DI POSTE ITALIANE – parte seconda

Verso una organizzazione centralizzata europea

Di Nicola Luciano Cipriani perito filatelico, Giovanni Leone e Claudio Ernesto Manzati

Le informazioni di carattere generale che abbiamo fornito nel primo articolo, ci consentono di iniziare a raccontarvi il viaggio di una nostra busta dal momento in cui la imbuchiamo in una cassetta postale. Vi spiegheremo come la nostra busta, tra centinaia di migliaia, attraversando le macchine di smistamento del CMP possa arrivare a destinazione finale in così breve tempo. Queste macchine sostituiscono tutta la lavorazione manuale di lettura degli indirizzi, separazione per destinazioni principali, trasferimento al CMP di arrivo e seconda lavorazione per la distribuzione locale.

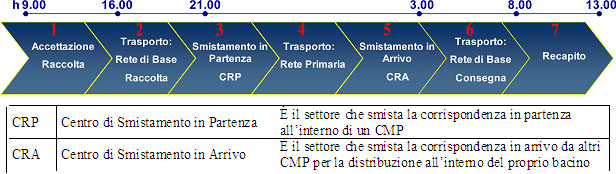

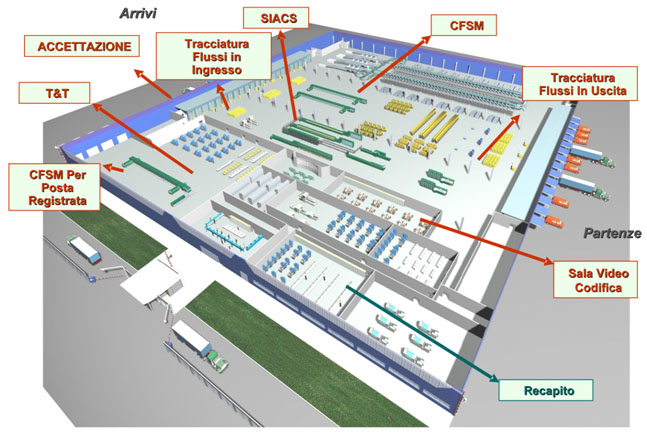

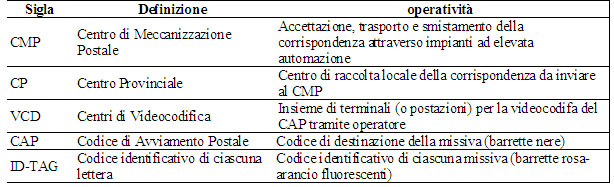

Il percorso semplificato del processo di lavorazione è riportato in Figura 1 in cui oltre al flusso schematizzato sono indicati anche i tempi previsti per alcuni intervalli della lavorazione che prevedono il prelievo alle ore 9 e la consegna entro le 13 del giorno successivo. Sono riportate anche le due definizioni dei nuovi acronimi

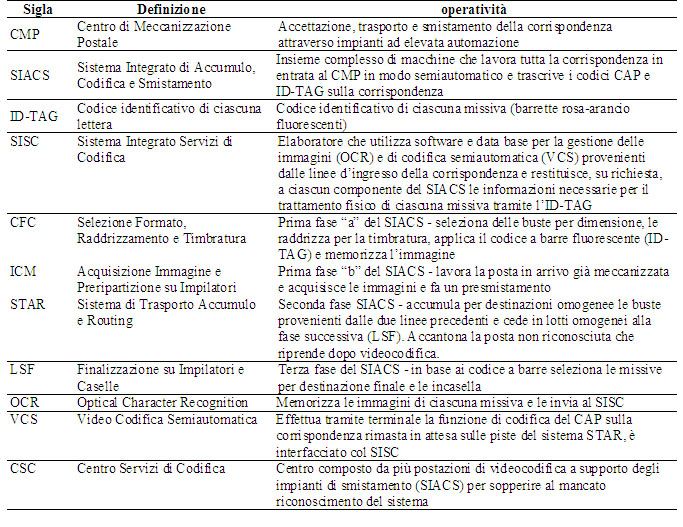

Prima di procedere alla descrizione dettagliata, descriviamo brevemente i passaggi dello schema di Figura 1. La raccolta (1) viene effettuata una sola volta al giorno e ad orario prestabilito, entro le 10,00 presso le cassette distribuite sul territorio, entro le ore 12 per le cassette ubicate presso gli uffici postali. L’automezzo che ha prelevato la nostra lettera la trasporta (2) al Centro di Smistamento in Partenza (CRP, settore del CMP di partenza) (3). Da qui dopo la selezione meccanizzata per destinazione viene timbrata e vengono apposti i due codici a barre (nero e rosa-arancio fluorescente) dopo di che viene caricata su automezzi o velivoli (4) per il trasporto al Centro di Smistamento in Arrivo (CRA, settore del CMP di arrivo) (5). Qui la nostra lettera viene rilavorata e separata per destinazione ed insieme a poche altre confezionata per ciascun portalettere e trasportata agli uffici di destinazione (6) i quali la distribuiscono ai singoli portalettere per il recapito (7). Questo riassunto si è reso necessario per poter meglio comprendere la nomenclatura e gli acronimi della logistica postale italiana (figura 2).

Iniziamo il nostro racconto dettagliato partendo dalla cassetta delle lettere e seguiamo il furgone che l’ha svuotata: la nostra lettera inizia il suo viaggio. Di seguito il testo sarà suddiviso in paragrafi relativi a ciascun passaggio che subirà la nostra lettera, tralasciamo altre tipologie quali la posta registrata che segue un percorso simile ma attraverso canali paralleli.

Raccolta e trasporto

La raccolta dalle cassette postali avviene di norma tra le ore 10 e le 12 di ogni giorno feriale ad esclusione del sabato. Nelle zone più periferiche (piccoli centri sparsi in zone di campagna) il giro di prelievo di ciascun automezzo è tortuoso ed a volte il rientro al centro di raccolta è intorno alle ore 15. Il personale addetto a ciascun percorso preleva anche la posta registrata e voluminosa presso gli uffici postali. Nei grandi centri invece lo svuotamento delle cassette sulla pubblica via è generalmente separato dal prelievo delle registrate. Dai centri di raccolta locali, la posta viene trasportata al Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) del bacino di utenza.

Lavorazione al Centro di Meccanizzazione Postale (CMP)

Cos’è un Centro di Meccanizzazione Postale? È il centro a livello regionale (Figura 3) (in alcune regioni ve ne sono due, solo in Lombardia tre, alcune regioni di piccole dimensioni sono inglobate in altre) dove arriva la corrispondenza in partenza raccolta sul territorio afferente e quella in arrivo da altri CMP per la consegna sul territorio. Si tratta di un ambiente di tipo industriale molto vasto all’interno del quale ci sono i vari settori di competenza per ciascuna attività e tipologia di corrispondenza divisi in posta meccanizzabile, posta voluminosa e posta registrata.

Nel proseguo del testo per semplificare la lettura e le descrizioni, facciamo uso di acronimi il cui significato è riportato nella Figura 2.

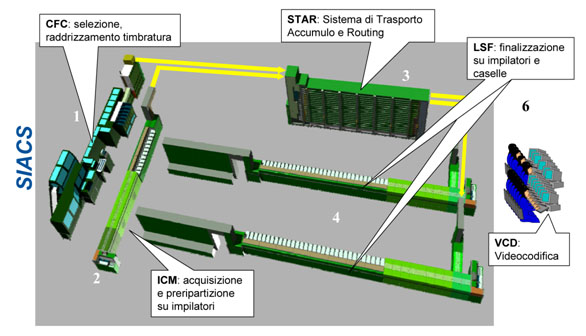

Il cuore di un CPM è il Sistema Integrato di Accumulo, Codifica e Smistamento della corrispondenza (SIACS) (Figura 4) che riceve tutta la posta meccanizzabile; è un sistema di macchine molto complesso in cui vengono fatte passare tutte le corrispondenze non registrate e non voluminose sia in arrivo che in partenza. Il sistema è composto da tre fasi di lavorazione costituite da macchine, tutte collegate ad un cervello elettronico (SISC) in cui un complesso sistema di software e data-base svolge la funzione di riconoscimento automatico (OCR) e di codifica semiautomatica (VCS) delle immagini acquisite dalle linee di ingresso. La prima fase è composta da due linee di ingresso che entrambe effettuano la videocodifica veloce, l’acquisizione dell’immagine ed il presmistamento per inviare la busta verso la seconda fase di lavorazione (STAR).

Delle due linee di ingresso, la prima è chiamata CFC ed ha la funzione di selezionare le corrispondenze per dimensione e le raddrizza per la timbratura. All’interno di questa prima linea vengono memorizzate le immagini delle missive mediante sistema OCR (Optical Character Recognition); le immagini vengono inviate al cervello elettronico (SISC) che fornisce indicazioni sulla destinazione della lettera. A questo punto il sistema stampa il codice a barre fluorescente (ID-TAG), tale codice, d’identificazione fisico-informatica, consente di riconoscere ciascuna missiva come unità fisica. La seconda linea d’ingresso è chiamata ICM (Macchina di registrazione delle immagini) dove vengono smistate le corrispondenze provenienti da un altro CMP e quindi già codificate. Anche in questo caso la macchina procede alla memorizzazione delle immagini delle missive.

Dalle due linee d’ingresso le lettere vengono trasferite alla seconda fase di lavorazione che è costituita da una macchina (STAR) composta da più piste in cui le missive transitano e vengono lavorate dal cervello elettronico (SISC) che le raggruppa per destinazioni omogenee (Posta Buffer). Tutta l’operazione avviene utilizzando i dati del codice a barre rosa-arancio fluorescente (ID-TAG).

I gruppi di missive suddivisi per località omogenee vengono trasferiti alla terza fase di lavorazione finale (LSF) che è costituita da macchine che interagiscono ancora con il cervello elettronico (SISC) tramite l’ID-TAG e stampano sulle missive il codice a barre nere (CAP + numero di servizio) dopo di che le incasellano pronte per essere inviate a destinazione. La linea di smistamento finale (LSF) è suddivisa in due fasi di lavorazione. Le missive entrano prima nello Smistamento Finale Fine (SFF) e la macchina interagisce ancora con il cervello elettronico (SISC) per la verifica del codice fluorescente (ID-TAG). Dopo entra nel Sistema Impacchettamento Mazzetti (SIM) in cui le missive per destinazione omogenea vengono selezionate ed impacchettate per ciascun portalettere.

Il sistema SIACS non è perfetto, esso presenta carenze per lo più nella lettura dell’indirizzo tramite sistema OCR ed elaborazione da parte del cervello elettronico (SISC). Infatti molte missive, in cui gli indirizzi sono scritti sia mano sia stampati, non sono riconosciute dal sistema e vengono momentaneamente stoccate in un buffer della seconda fase di lavorazione (STAR) pur avendo ricevuto il codice a barre fluorescente (ID-TAG). Per la ripresa della lavorazione di queste missive stoccate, entra in azione il Centro di Videocodifica (CSC). Questi Centri non sono necessariamente ubicati all’interno del CMP; molti ex uffici provinciali per la lavorazione della corrispondenza sono stati trasformati per le operazioni di videocodifica. Alla fine del 2009 i Centri operanti erano 34 con circa 500 postazioni di terminali. I centri e le postazioni di Videocodifica sono cresciuti nel tempo per risolvere i problemi dell’OCR/SISC e raggiungere l’obbiettivo di qualità (J+1) del Servizio Postale Universale posto all’89% delle consegne. Gli operatori dei Centri di Videocodifica lavorano ad un terminale in cui si susseguono le immagini delle missive accantonate nel buffer; l’operatore digita il CAP per ciascuna missiva il quale viene inviato al cervello elettronico (SICS) del CMP che recupera la missiva dal buffer e la rimette in lavorazione all’interno del SIACS per procedere all’invio a destinazione. La codifica remota da parte di operatori si svolge a turni e per orario continuato. A dimostrazione della parziale capacità di lettura del sistema OCR/SISC notiamo il continuo incremento del numero di postazioni di videocodifica che Poste Italiane ha operato nel 2008 (+ 78) e nel 2009 (+252) pur avendo un volume di missive lavorate che possiamo considerare costante nel tempo se non addirittura in diminuzione, visto l’incremento di altri sistemi di comunicazione e di privati autorizzati alle spedizioni. Molto probabilmente il non perfetto funzionamento del sistema OCR/SISC è da imputare ai software di elaborazione che utilizzano modelli matematici non sufficienti per far operare il sistema in modo funzionale in quanto si basano sulla compilazione di algoritmi non ancora in grado di decifrare in pieno i caratteri della scrittura sia corsiva che stampata. Probabilmente in futuro lo studio di nuovi algoritmi consentirà al sistema di operare in modo più rispondente alle funzioni da svolgere.

I CASTELLI SI RISVEGLIANO DOPO OLTRE UN DECENNIO

di Nicola Luciano Cipriani, perito filatelico

La scoperta

In molte occasioni è stato ripetuto che in filatelia sono possibili in ogni momento ritrovamenti straordinari o particolari. Il ritrovamento che segnalo con questo articolo è proprio uno di quei casi strani; si tratta di un piccolo insieme di buste Servizio Riscossioni (mod. 490) e modelli 489, sia bianchi che gialli, affrancati con valori falsi da 800 lire Castelli, 2.000 e 4.000 lire alti valori, misti ad altri autentici. Mentre i falsi degli alti valori erano già noti, quasi sempre sugli stessi modelli, dell’800 lire Castelli non si era ancora avuta notizia, almeno pubblicata. Il piccolo insieme di buste e qualche frammento sono rimasti in qualche cassetto per oltre 10 anni, a giudicare dalle date di uso comprese tra gennaio e settembre 1999, con la maggior parte usata nel mese di marzo. Più ampio invece l’arco temporale d’uso dei già noti alti valori falsi che arrivano fino al 2001.

La descrizione ed il confronto con un francobollo originale

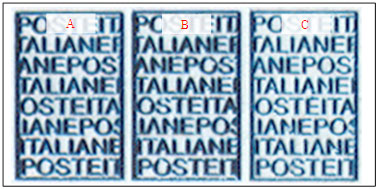

Un altro aspetto particolare è che i falsi da 800 lire sono di due differenti tipi (figura 1), facilmente distinguibili anche ad occhio nudo, ed usati anche sulla stessa busta, ma questi casi sono pochi. Passiamo a descriverne le caratteristiche mettendoli anche in confronto con l’originale. Nelle immagini che seguono l’originale è sempre in alto o a sinistra e nell’ordine a seguire il 1° e 2° tipo dei falsi.

Innanzitutto la carta: qualità discreta, bianca e liscia, anche se abbastanza porosa, direi un po’ più liscia di molti originali e leggermente meno bianca. Nel complesso abbastanza simile all’originale. Bisogna però dire che i castelli hanno avuto numerose ristampe e le caratteristiche della carta sono state abbastanza variabili. Questa occasione è stata anche stimolante per mettere meglio l’occhio su caratteristiche mai studiate. Per curiosità ho provato a confrontare la carta dei tre francobolli stelle II tipo dei castelli, ebbene, sono tutte e tre differenti, quella del 100 lire è la più liscia, mentre quella del 750 la più porosa, il 700 l’ha intermedia. La carta degli 800 falsi è praticamente identica a quella del 100 lire, anche se appare leggermente meno bianca. La stampa è in offset e di bassa qualità con colori spesso diluibili in acqua. Se si lavano per staccarli dal frammento, molti perdono velocemente i colori, pertanto, per non correre rischi, questa operazione va eseguita inumidendo solo il retro del frammento. Sono stati fatti alcuni tentativi di scollaggio e sono stati recuperati due esemplari con gomma parziale non timbrati (figura 1); altri usati derivano da buste con francobolli rotti.

La dentellatura (figura 2) è lineare con passo molto irregolare, ma molto prossimo a 14. il diametro dei fori è molto più piccolo degli originali e la circonferenza molto irregolare, dovuta probabilmente ad aghi usurati. Infine, la filigrana (figura 3); dai due esemplari scollati, siamo di fronte ad una filigrana stelle II tipo del tutto simile a quella dei Castelli (100, 700 e 750 lire). L’inclinazione è di 63° sinistra. La distanza tra due stelle contigue della stessa fila è di 11,5 mm; quella tra due file di stelle è di 9, come pure la larghezza di una stella è di 9 mm.

Per quanto riguarda invece i particolari della stampa vi presento una serie di immagini molto chiare che mettono in evidenza la bassa e rozza qualità della stampa in entrambi i tipi dell’imitazione. Nelle figure 4 e 5 sono messe a confronto le scritte superiori e inferiori.

Si nota come la stampa del 1° tipo falso sia caratterizzata da un retino grossolano che produce un effetto di stampa molto sporca ed irregolare. In questo falso, oltre al retino grossolano visto per il colore rosso delle figure precedenti, si nota anche un retino puntinato nero che conferisce al disegno un aspetto molto rozzo (figure 6 e 7).

La stessa considerazione vale per il colore verde del prato. Il falso del 2° tipo, invece, ha un retino più fine e la stampa ne guadagna in precisione. Per conferire un po’ di effetto rilievo tipo calcografia, in questo falso, alcuni particolari dei perimetri del disegno sono stati colorati in nero (figura 6 e 7).

Le affrancature non sono mai state fatte con blocchi, ma solo strisce orizzontali; in un solo caso è presente una coppia verticale. Questo, però, molto probabilmente è dovuto agli spazi disponibili sulla busta prestampata.

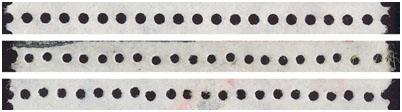

Ho notato, invece, un altro strano carattere che potrebbe essere legato alla stampa di questi falsi: su poche buste ho notato che le strisce usate per l’affrancatura sono tagliate con una lama, in modo perfettamente parallelo alla linea che unisce il centro dei fori orizzontalmente (figure 8,9 e 10). Questo carattere lo presentano entrambi i due tipi di falsi.

Nelle ultime tre immagini si nota molto bene la perfezione del taglio, sempre lungo il lato inferiore dei francobolli, che difficilmente potrebbe essere stato fatto per separare tra loro le strisce; verrebbe troppo facile chiedersi perché un lato si e gli altri no? E poi, perché perdere tanto tempo per prendere una posizione così precisa? Bisognerebbe pensare che l’addetto potesse aver avuto qualche disturbo psicologico? Insomma è realmente poco plausibile pensare che si possa eseguire un’azione di questo tipo senza una precisa motivazione. Inoltre, in tutti e tre i casi il taglio è leggermente spostato verso il basso rispetto al centro dei fori conferendo ai denti una certa lunghezza costante su tutta la striscia. Eppure i francobolli non possono far parte della stessa striscia in quanto sono stati stampati in due modi differenti. Insomma, questo taglio mi appare troppo preciso per essere stato fatto a mano. In ogni caso, al di là di queste osservazioni, non sono in grado di dare una spiegazione plausibile. Forse potremmo averla se fosse possibile vedere un foglio intero di questi falsi, ma ho paura che la cosa sia piuttosto improbabile. Un altro aspetto ben visibile nelle ultime tre immagine, ed in particolare nell’ultima, è che in tutti gli incroci della dentellatura si riconosce il carattere del perforatore lineare. Nella figura 10, poi, si vede benissimo l’angolino tipico, alto sinistro, con il dentello sottile e lungo.

IL PRIORITARIO DA 60 CENT DEL 2004 CON DOPPIA FUSTELLATURA PARZIALE

Di Nicola Luciano Cipriani – perito filatelico

premessa

Come tutte le ordinarie, anche i prioritari presentano piacevoli e strani colpi di coda, tra l’altro nell’esemplare decisamente più comune e di cui si pensava di aver scoperto tutto e di tutto: il 60c dell’emissione 2004 rotocalcografica. Questa emissione è apparsa ai primi di marzo, subito dopo quella tipografica emessa il 2 gennaio precedente. L’uso del metodo rotocalcografico non è stata la sola novità di questa emissione, è stato cambiato anche il formato dei fogli: da 28 francobolli (4×7) a 40 (5×8), nonché la tipologia della carta: uno strato continuo sul supporto siliconato al posto dei soli francobolli isolati. L’esordio di questa nuova tiratura a poco più di due mesi da quella tipografica colse di sorpresa un po’ tutti. Ma la sua nascita non avvenne sotto una buona stella in quanto gli stessi dipendenti di Poste Italiane si lamentarono per la difficoltà di separare i francobolli lungo i bordi verticali nei quali mancavano, certamente per dimenticanza, le due perforazioni a tratteggio lungo i lati destro e sinistro (figura 1).

L’IPZS mise subito riparo alla svista e produsse fogli dotati della perforazione laterale i quali erano in vendita già dal successivo mese di aprile. Tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate è comparsa una nuova tiratura caratterizzata dalla presenza di una barretta azzurra in corrispondenza del 36° esemplare; il colore della barretta era lo stesso delle scritte “IL FOGLIO DI …..” presenti sulla cimosa sinistra. In autunno infine uscì una ulteriore tiratura che aveva le scritte, compresa la barretta, di colore nero. Insomma di questo francobollo, oltre la versione tipografica, ne sono state stampate ben quattro tirature nella versione rotocalcografica. Il periodo d’uso della versione tipografica è stato limitato ai primi mesi dell’anno, fino ad esaurimento delle scorte le quali, dopo un breve periodo di convivenza con la versione rotocalcografica, sono andate scemando velocemente, a parte naturalmente casi di giacenze di magazzino utilizzate nel tempo. La versione rotocalcografica, nelle varie tirature, ha invece avuto un lungo utilizzo di ben tre anni; però bisogna riconoscere che le prime tre tirature si sono esaurite più o meno nell’arco del 2004. Durante i due anni successivi è stata ristampata solo la versione con le scritte nere e questa ha convissuto sia con l’emissione del 2005 che con quella del 2006; il prioritario del 2004 è andato praticamente in pensione con l’emissione del 2006 senza millesimo che ha visto la luce nel mese di ottobre e che ha soppiantato tutti i precedenti per la sua larga ed immediata diffusione e per il suo lungo periodo d’uso (2006-2009). Se ne deduce quindi che volendo fare una classifica delle frequenze d’uso, l’emissione 2004 nel suo complesso è stata la seconda per longevità di tutti i prioritari dopo quella senza millesimo. Nei suoi tre anni di vita ha avuto numerose ristampe caratterizzate solo dal codice alfanumerico aventi le lettere iniziali BA; in altre parole per questa emissione non è stata distinta la produzione annualmente con la variazione delle sigle, come in uso da qualche anno presso l’IPZS. Quanto sopra per intendere che la tiratura complessiva di questo valore deve essere stata di diverse centinaia di milioni di francobolli e tale quantità giustifica anche le numerose varietà che sono uscite più o meno casualmente dall’Istituto. Colori spostati, assenza di uno o più colori, fustellature spostate o assenti, perforazioni a tratteggio (percé en ligne) spostate o assenti, insomma una varietà di …. varietà strabiliante. Molte di queste sono state distribuite anche alle rivendite autorizzate tanto che ne sono state trovate casualmente anche usate su busta. Chi sa quanto hanno protestato quei rivenditori che hanno dovuto separare i francobolli con le forbici! E quanto gli utilizzatori per separarli dal supporto siliconato! Delle varietà circolate attraverso i rivenditori, certamente molte sono andate distrutte, ma tante altre sono finite nelle mani dei collezionisti. Nel materiale di uno dei miei rifornitori di buste ne ho trovato uno senza fustellatura e senza perforazione a tratteggio. Non hanno chiaramente grande valore, specialmente allo stato di nuovo, ma su busta non procurata comincia a diventare di sicuro interesse.

descrizione della varietà

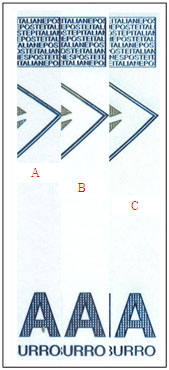

Tra tutte le varietà di questa emissione non si era mai ancora vista una doppia fustellatura (figura 2).

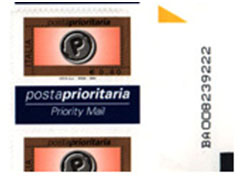

Quando mi è capitata tra le mani, sono rimasto tra lo sbalordito e l’incredulo e non ero nemmeno sicuro che potesse essere una cosa unica, vista l’abbondanza di varietà di questo francobollo. L’ho quasi presa più per curiosità, per arricchire la mia conoscenza, che per percezione effettiva della rarità. Solo in un secondo momento, dopo aver parlato con alcuni amici e dopo aver riflettuto sulla visita all’IPZS, ho iniziato a realizzare che tra le mani avevo una cosa unica. Per quale ragione? Semplicemente perché le nuove macchine in uso presso l’IPZS non consentono di produrre errori di questo tipo, direi, nemmeno volendo. Molte varietà si possono costruire, basta avere solo la fantasia di pensarle e potrei fare numerosi esempi al riguardo, ma questa doppia fustellatura ha veramente uno stretto legame con il caso più unico che raro. Ragioniamo un po’ insieme e prendiamo in considerazione le modalità di perforazione/fustellatura, che sono le due modalità utilizzate oggi in Italia per la separazione dei singoli francobolli stampati in fogli, ed il loro posizionamento all’interno della macchina da stampa. Non voglio entrare in un escursus storico dei metodi di perforazione, ma, negli ultimi anni del secolo scorso e fino a tutto il 2003, la perforazione avveniva con il sistema ad aghi e su fogli posti in piano (perforazione a blocco, a pettine semplice, doppio e doppio modificato). Dal dicembre del 2003 il Poligrafico ha adottato un nuovo sistema denominato “piastra/blocco”. Per quanto riguarda il taglio a fustellatura, in Italia è in uso dal 1999, anno di esordio del francobollo prioritario. Sia con il sistema piastra/blocco che con il fustellatore, la perforazione/fustellatura avviene in corrispondenza di un cilindro apposito, su cui scorre la carta, posto ancora una volta alla fine del processo di stampa e prima del taglio in fogli. Le attuali macchine del Poligrafico sono molto complesse e controllate elettronicamente ed è molto difficile avere varietà di dentellatura o di fustellatura che vada oltre lo slittamento rispetto all’immagine. Infatti le doppie dentellature che sono state viste per i francobolli della serie Donne nell’Arte perforate con il nuovo sistema a piastra/blocco sono tutte falsificate perché il perforatore tocca la superficie del cilindro (e quindi la carta) secondo una linea (generatrice) parallela all’asse del cilindro. Il foglio quindi viene perforato/fustellato in continuo durante lo scorrimento della carta e non in una sola volta (perforatore a blocco) o a salti (pettine: semplice, doppio ecc.). Per risalire alla tiratura di questo francobollo, non possiamo utilizzare la perforazione a tratteggio in quanto è assente, inoltre è anche assente la barretta azzurra (le scritte sulla cimosa sinistra sono azzurre) e quindi esso deve necessariamente appartenere alla prima o alla seconda tiratura. Per eliminare l’ambiguità possiamo utilizzare solo la sigla alfanumerica del numeratore progressivo dei fogli. Nella Figura 3

è riprodotto il francobollo di destra della striscia in cui è visibile la sigla: BA 008239222. La sigla del numeratore ci dice che il foglio appartiene senza dubbio alla seconda tiratura in quanto mi è nota la sigla di un foglio di questa tiratura con numerazione progressiva inferiore (BA 008016…).

Come potete vedere dalla Figura 4,

la fustellatura è traslata verso la sinistra-alta rispetto alla vignetta. Il lato superiore del francobollo ha ricevuto due “battute”: una fustellatura è completa e circonda il francobollo; l’altra interessa solo il lato superiore ed accenna appena a scendere lungo i bordi verticali. Quest’ultima è stata prodotta prima di quella completa, come si evince dalla distanza dei “denti” verticali. La varietà l’ho ritrovata in un solo foglio ed in corrispondenza della terza riga orizzontale a partire dall’alto. Tutto il foglio ha la fustellatura spostata come in figura, ma una sola riga di 5 francobolli, la terza dall’alto, presenta nettamente la doppia fustellatura parziale. Per avere una doppia fustellatura su uno o più fogli bisogna necessariamente avere o un sobbalzo continuo del fustellatore o un ritorno indietro della carta e farla ripassare una seconda volta sotto il fustellatore. Entrambe le possibilità sono fantascientifiche. Nel primo caso perché i tecnici addetti si sarebbero resi conto del malfunzionamento ed avrebbero interrotto le stampa per la riparazione accorgendosi anche del difetto di stampa e inviando al macero i fogli difettosi. Il secondo caso è ancora più irreale perché è impossibile riarrotolare la bobina per farla passare nuovamente attraverso il fustellatore, la porzione di bobina della carta all’interno della macchina da stampa ha uno sviluppo di circa 30 metri per poter passare attraverso tutto il sistema di stampa a più colori. Al contrario un sobbalzo casuale e limitato ad un tempo brevissimo passa inosservato. Una volta avvenuto il sobbalzo, a causa della velocità di scorrimento della carta, i due tagli risultano molto vicini. Il doppio taglio ravvicinato del fustellatore sulla carta è visibile solo lungo la linea di contatto (generatrice) del cilindro ed il fenomeno della doppia fustellatura è necessariamente parziale e visibile solo lungo una linea orizzontale o verticale del foglio a seconda della orientazione della vignetta del francobollo durante la stampa. Nel caso del prioritario e guardando un foglio, la direzione di scorrimento della bobina è dal basso verso l’alto e pertanto il fenomeno descritto non può che interessare una striscia orizzontale di 5 francobolli ed i francobolli in questione con molta probabilità potrebbero quindi essere gli unici esemplari con questa varietà.

LA LOGISTICA DI POSTE ITALIANE – parte prima

Verso una organizzazione centralizzata europea

Di Nicola Luciano Cipriani – perito filatelico – Giovanni Leone e Claudio Ernesto Manzati